导读

重新探析中国工程院首批院士、中国工程设计大师、中国建筑首席大师、中建西北院总建筑师张锦秋的建筑作品,我们会发现其中蕴含着丰富的绿色建筑思想和节能设计实践,其对当代绿色建筑发展具有重要的启示意义。

张锦秋院士曾提出:“要理解环境、保护环境、创造环境。”这三者是一个整体。理解是前提,保护是底线,创造是目标。只有理解深刻,保护恰当,创造才具有生命力。张锦秋院士在建筑创作中一贯追求安全耐用、健康舒适、生活便利、资源节约,强调建筑与自然环境的和谐。她提出:

“对已有的生态环境要在保护的基础上加以利用,对已遭到破坏的自然环境,则应进行修复,进而使环境质量得到提升。”

天人长安塔

张锦秋院士建筑作品

天人长安塔被誉为张锦秋院士的“绿建”杰作,其设计体现了中国传统“天人合一”的宇宙观。塔身采用钢结构,同时建筑大量采用蕴含高科技的超白中空玻璃,这样既有晶莹剔透的现代感,又有较好的节能效果。她说:“钢结构自重轻、强度高、抗震性能好,而且节能省地、可循环利用,对环境污染较小。”

长安塔俯瞰

在资源利用方面,长安塔空调系统的冷热源全部来自地源热泵,有效利用可再生资源,用电量只有传统中央空调的40%左右,并且几乎没有温室气体和“三废”排放。而塔上的景观灯,也全部采用LED灯,不仅节能环保、寿命长,而且色彩变化丰富。

长安塔实景展示

长安塔的设计建造既体现了中国建筑文化的内涵,又彰显出时尚现代的都市风貌,是生态建筑的实践和示范,如今已成为提升西安城市形象的标志性建筑,被建筑界誉为21世纪“绿色建筑”的典范。

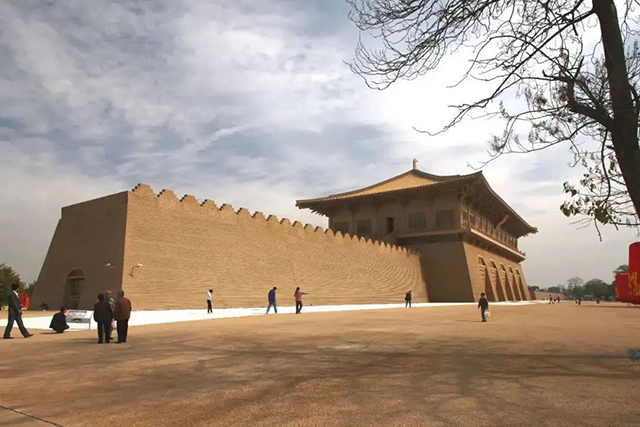

大明宫丹凤门遗址博物馆

张锦秋院士建筑作品

唐大明宫丹凤门遗址博物馆设计中,张锦秋院士根据“可逆性和环保节能”的理念,尝试用新材料、新结构及可逆的工程技术手段体现传统的风韵。建筑采用了大跨度全钢结构作为主展厅,顶层的多功能大厅也全部采用钢结构,既有效塑造了唐风大屋顶,又提供了大跨度无柱室内空间,仿唐的屋面瓦、屋脊、鸱尾都用耐久的金属板材料,大大减轻了结构荷载。外墙的城台和城墙采用大型预制墙板,板壁呈现夯土墙的肌理。屋面和外墙的保温隔热措施,使能耗低于《公共建筑节能设计标准》的50%。

唐大明宫丹凤门遗址博物馆采用大跨度全钢结构

2009年大明宫丹凤门钢构施工现场

对此,张锦秋院士接受采访时曾表示:“现在做工程能用钢结构的就用钢结构,钢筋混凝土结构原来用得比较多,但是现在来看钢筋混凝土结构也不是绿色材料。绿色建筑需要考虑建筑的全生命周期,钢筋混凝土建筑一旦遭到破坏,或者说这个城市发展了,建筑要改作他用,钢筋混凝土就成了不好处理的建筑垃圾,就是城市的负担,所以现在提倡钢结构,一是可装配式的,一是可以回收再利用,是可持续发展的。我现在做的工程,但凡能用钢结构的地方尽量用钢结构,它有很多优越性。”

西安国家版本馆

张锦秋院士建筑作品

西安国家版本馆更是“天人合一、山水相融”的成功之作,因山就势、引水为池、广植绿被,在秦岭圭峰山北麓创造出宜人的工作环境。版本馆建筑的外围护结构基于绿色建筑二星标准,实体围护结构采用石材、铝板、玻璃等幕墙体系,运用虚实相应的处理手法,实现了建筑内外通透又节能的效果,全部子项围护结构热工性能提高了10%。

西安国家版本馆

地上建筑大量采用钢框架结构体系,以模数化设计提升项目的工业化水平。车库及数据中心通过覆土建筑形式,利用土壤蓄热能力,降低建筑运行能耗。坡顶屋面采用与建筑同寿命的可以自愈合的钛锌饰面板,呈金属光泽的浅灰色,可高效反射太阳辐射降低太阳能耗。保藏及辅助区建筑的屋顶采用种植屋面,在提高建筑的热工性能的同时,体现出利用建筑进行固碳的理念。

从中可以看出,张锦秋院士的建筑实践不仅是对中国传统建筑文化的传承与创新,更是对绿色可持续发展理念的生动诠释。在全球倡导节能减排、绿色发展的大趋势下,张锦秋院士的诸多作品为当代绿色建筑发展做出有益的探索,也启示我们要以建筑为载体,在传承中创新,在创新中践行绿色理念、激活传统智慧,创造兼具文化认同感、环境友好性与时代生命力的建筑空间,携手推动建筑行业迈向更加节能、环保、可持续的未来。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。