开敞空间率(OSR - Open Space Ratio)指标通过控制居住地块内开敞空间面积与总建筑面积的比例,不仅可以保障市场开发效益,而且可以使公共利益与市场开发效益保持合理关系,并为建筑设计预留更多的选择余地,以更为“普遍”的控制科学地平衡公平与效率,更具稳定性,也更符合空间治理现代化背景下居住地块控规的“规则化”改革需求。然而,既有研究多聚焦于现状调查与理论分析,如何从当下走向未来,合理确定居住地块的开敞空间率并进行控制?这是本文探讨的核心问题。

1 理论:居住地块开敞空间率的数学模型

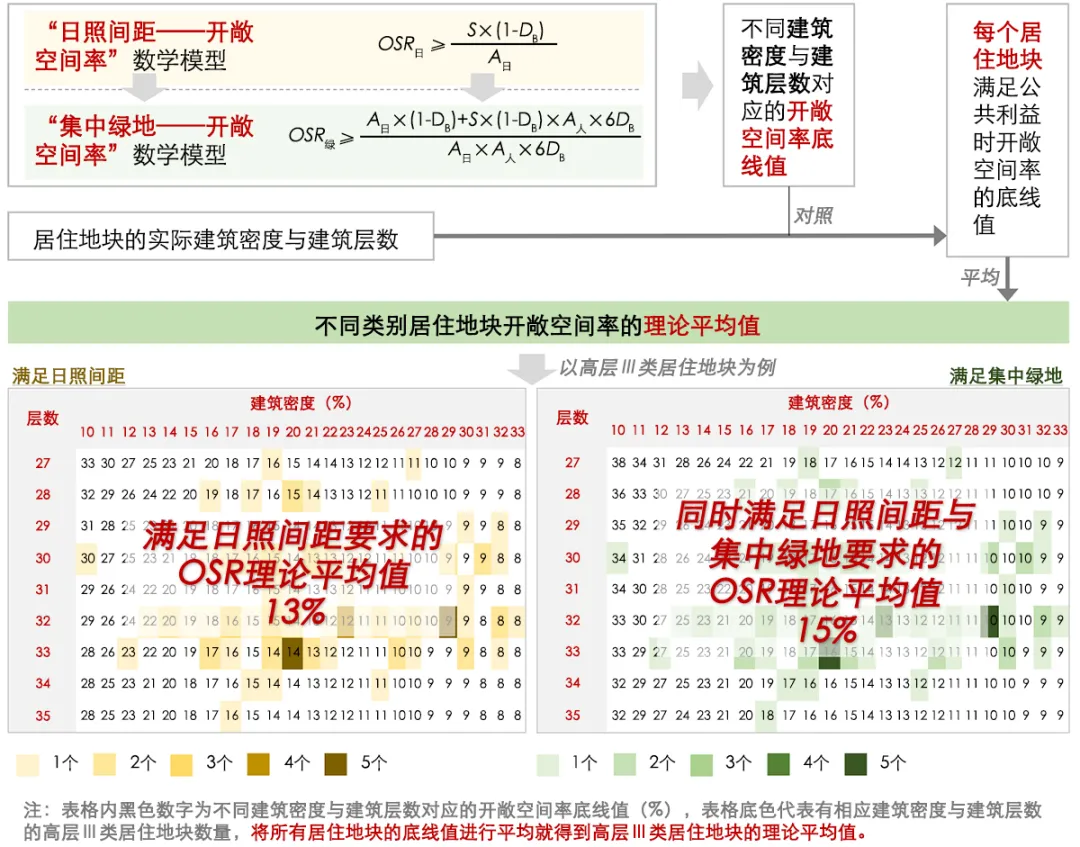

依据《城市居住区规划设计标准GB50180-2018》(以下简称《标准》)与相关规范,本文选择构建考虑了日照间距、集中绿地的居住地块开敞空间率数学模型,计算公共利益因子约束下的居住地块开敞空间率理论值。

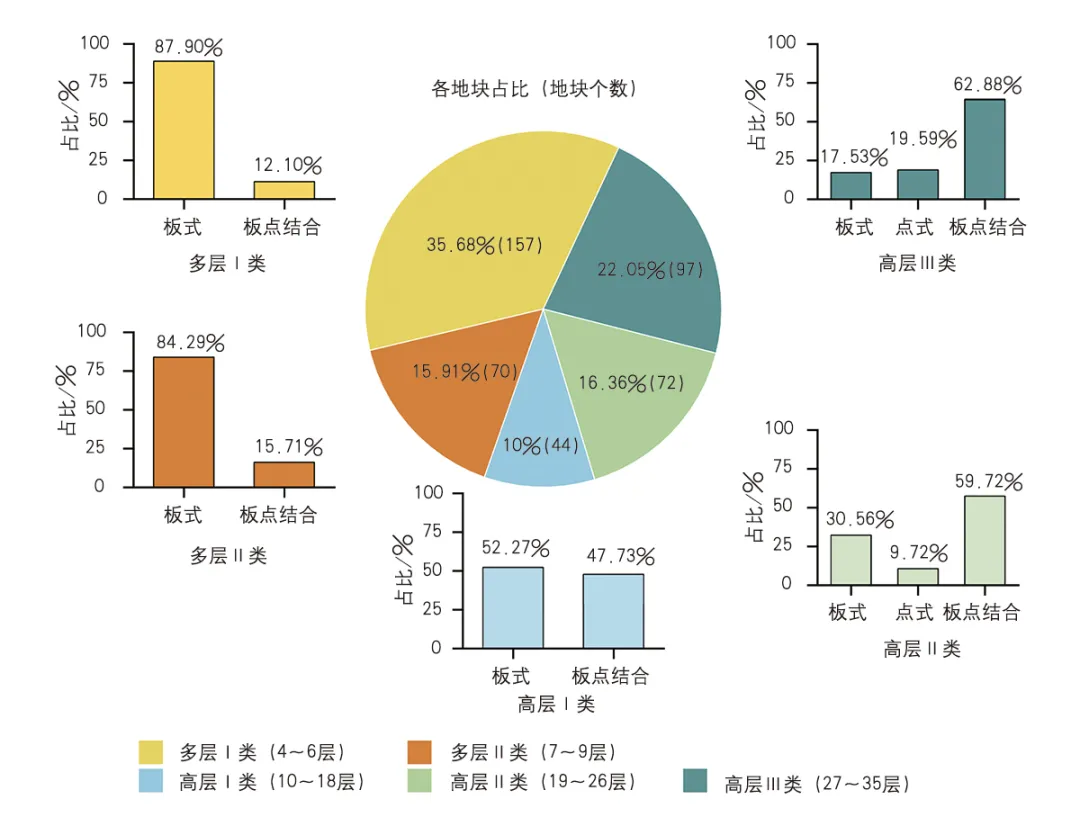

利用包络体分析技术构建出在日照间距约束下的居住地块开敞空间率数学模型(公式1)。以此为基础,结合《标准》中集中绿地的规模要求(规划建设新区不应低于0.5m2/人,在标准的建筑日照阴影线范围之外的集中绿地面积不应少于1/3),进一步构建集中绿地约束下的居住地块开敞空间率数学模型(公式2)。

OSR日——居住地块在日照间距约束下的开敞空间率

OSR绿——居住地块在集中绿地约束下的开敞空间率

S——居住地块面积

DB——建筑密度

A日——日照间距约束下最大包络体对应的住宅建筑总面积

A人——人均住宅建筑面积

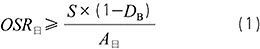

以西安市为研究对象,限定居住地块、日照要求、建筑高度、建筑密度、人均住宅建筑面积等,计算出在公共利益因子约束下不同建筑层高与建筑密度所对应的最低开敞空间率。并选取440个居住地块,分类计算出开敞空间率的理论平均值(图1、图2)。

▲ 图1 | 居住地块的类别及占比

资料来源:笔者自制。

▲ 图2 | 居住地块开敞空间率理论平均值计算

资料来源:笔者自制。

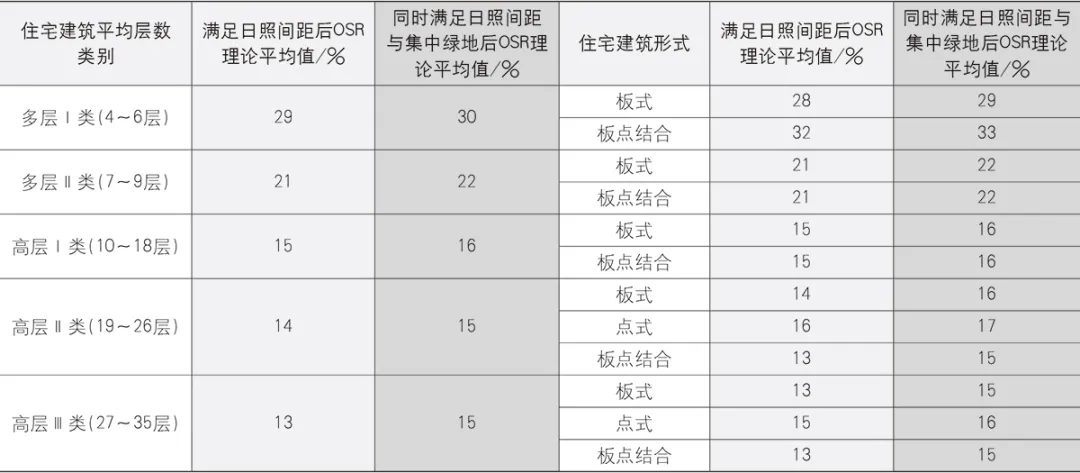

整体上,居住地块开敞空间率的理论平均值随着住宅建筑平均层数的升高而降低;集中绿地模型下的开敞空间率理论平均值相较于日照间距模型下有进一步提升。除了多层Ⅰ类居住地块外,不同住宅建筑形式的居住地块开敞空间率理论值差异不大(表1)。

▲ 表1 | 居住地块开敞空间率的理论平均值

资料来源:笔者自制。

2 案例:居住地块开敞空间率的实际情况

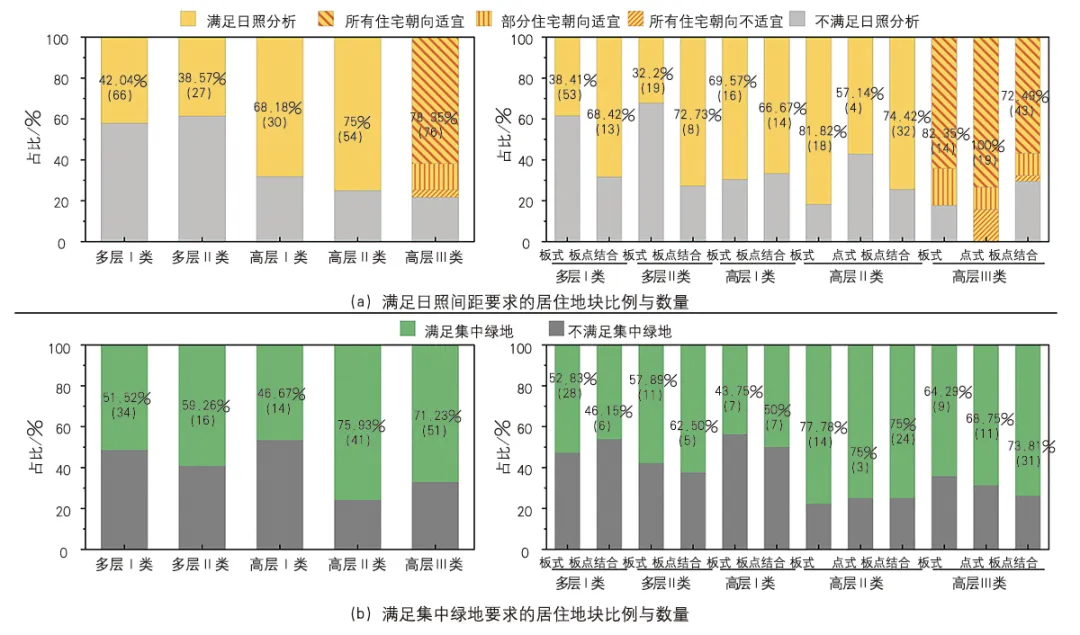

首先,对440个居住地块进行日照分析,统计满足日照间距要求下的开敞空间率(考虑到西安市部分高层Ⅲ类居住地块为提供更多住房,将住宅建筑东西向布置以“满足”日照要求,导致住宅夏季室内西晒严重,影响舒适度的同时也明显降低了这些居住地块的开敞空间率,本文增加对高层Ⅲ类居住地块住宅朝向的分析,并统计其在住宅朝向适宜情况下的开敞空间率)。

其次,对满足日照间距的居住地块进行集中绿地分析,统计满足集中绿地要求下的开敞空间率(图3)。

▲ 图3 | 居住地块满足公共利益的情况

资料来源:笔者自制。

实际情况下,西安市居住地块开敞空间率随着住宅建筑平均层数的升高而下降,不同住宅建筑形式之间存在明显差异。满足公共利益后各类居住地块的开敞空间率均得到显著提升,而具体升幅则随着住宅建筑平均层数的提高而下降(表2)。

▲ 表2 | 居住地块开敞空间率的实际值

资料来源:笔者自制。

3 分析:居住地块开敞空间率实际值与理论值的对比

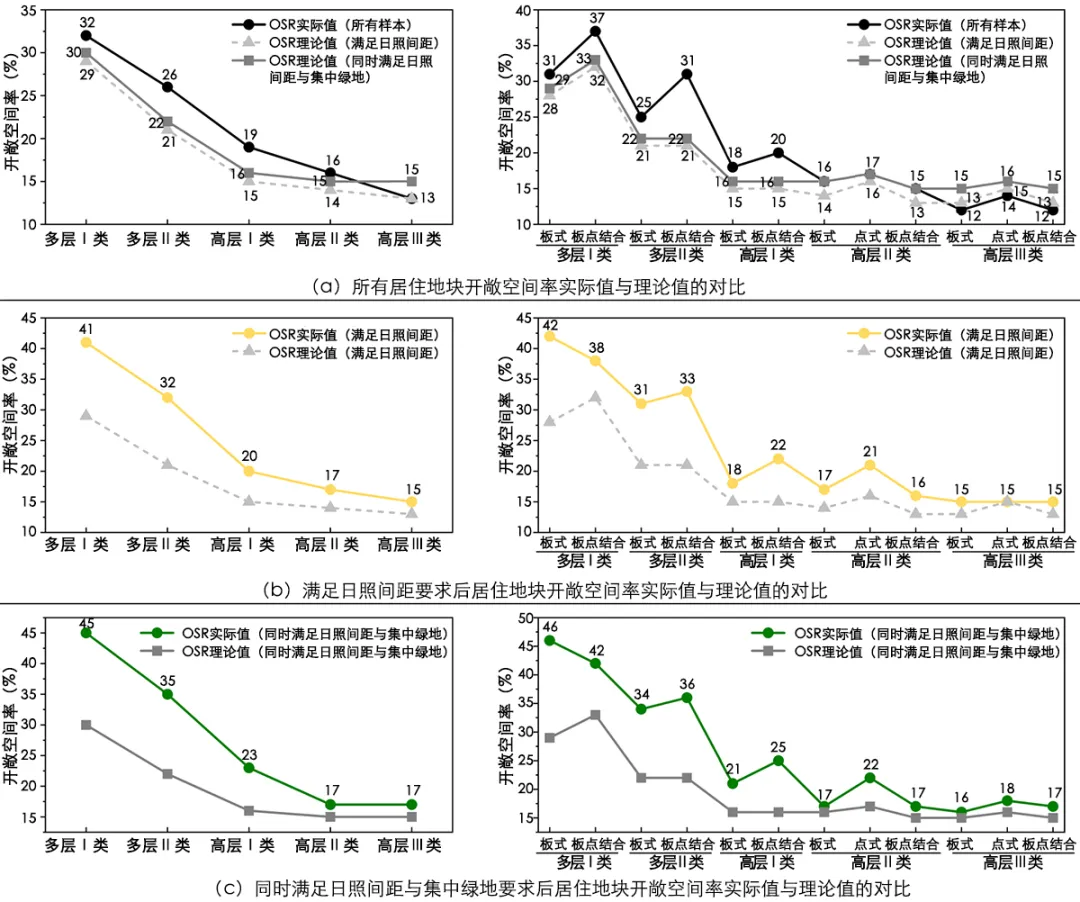

3.1 开敞空间率理论值与实际值的差异

居住地块开敞空间率的实际值与理论值不仅呈现出相同的趋势,更存在着明显的差异,且具体差距随着住宅建筑平均层数的提升而缩小。在满足公共利益要求后,实际值与理论值间的差距得到进一步扩大,其中多层Ⅰ类板式居住地块开敞空间率实际值与理论值的差距最大,高层Ⅲ类居住地块开敞空间率实际值由低于理论值逐渐变化高于理论值(图4)。

▲ 图4 | 开敞空间率实际值与理论值的对比

资料来源:笔者自制。

3.2 理论值与实际值产生差异的原因

开敞空间率数学模型的构建相当于进行了一场“理想实验”,主要聚焦于开敞空间率与日照间距、集中绿地之间的关系。而在实际的居住地块规划建设中,开发强度、建筑形式、建筑布局、住宅朝向、地块形态等均会对开敞空间面积产生影响,开敞空间率也通常无法达到理论情况。例如,在保障公共利益底线的前提下,居住地块形态越规整(平行于水平线的正方形),土地利用效率就越高,开敞空间面积就越小,开敞空间率也就越低。而实际的居住地块普遍存在着形状不规则且角度各异的情况,满足公共利益后开敞空间率自然高于理论值。

4 应用:对居住地块开敞空间率的具体控制

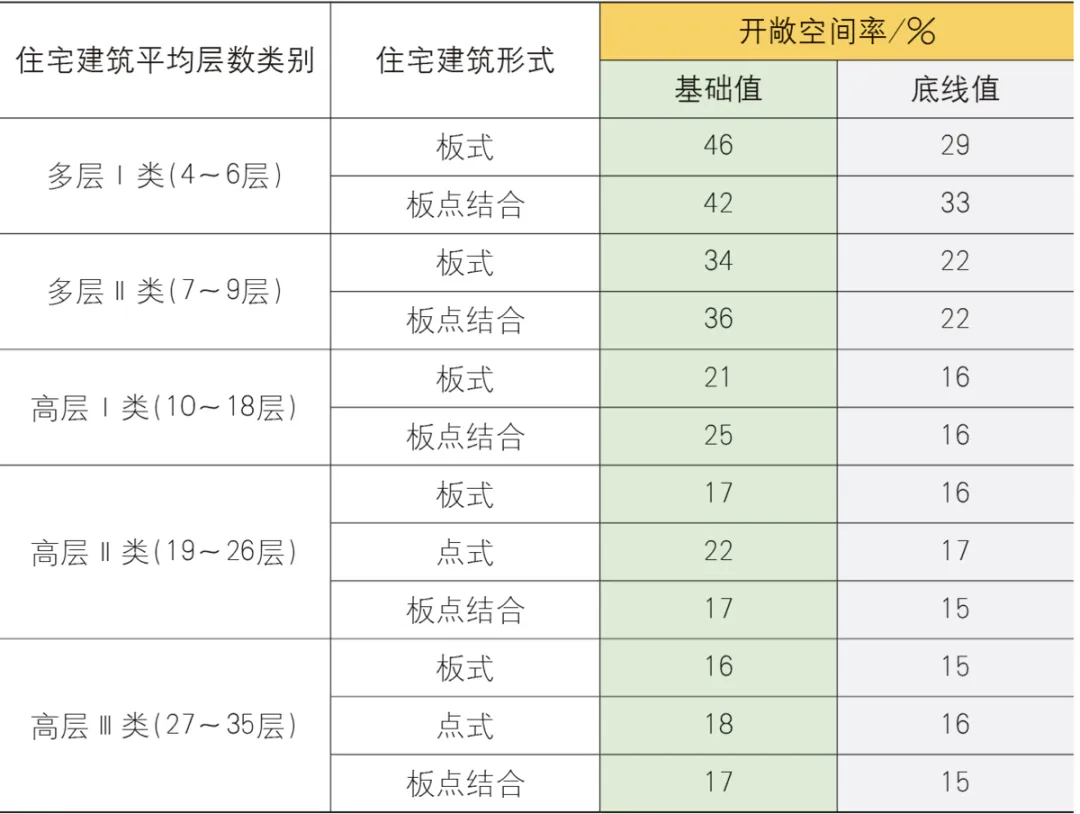

4.1 “基础值+底线值”的值域控制模式

“我们的任务是过河,但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题,过河就是一句空话”。对开敞空间率的控制既要切合实际、提升针对性,又要明确底线、以应对开发建设中的不确定性。因此,本文提出“基础值+底线值”的值域控制模式,将满足公共利益后的开敞空间率实际值设定为基础值,理论值设定为底线值,为所有居住地块的开发控制提供依据(表3)。通常情况下,居住地块的开敞空间率不应低于基础值,当居住地块有特殊的建设需求以致于开敞空间率难以达到基础值时,规定其不得低于满足相应日照间距与集中绿地要求的底线值。最终,通过基础值与底线值的互相配合,实现对居住地块公共利益底线的“双重保障”,并为市场开发需求预留弹性,进而充分发挥出“桥”与“船”的作用。

▲ 表3 | 开敞空间率控制的基础值与底线值

资料来源:笔者自制。

4.2 精细化、精准化的规则索引方式

进一步以开敞空间率为核心,以规则索引的方式约束各类开发建设行为,在保障公平与效率的同时兼顾具体地块的个性特征。

(1)分区分级选择控制指标。以开敞空间率为核心,配合日照间距与人均集中绿地作为所有类别居住地块在开发控制中必须遵守的强制性指标;承续既往详细规划内容,将容积率、建筑密度、建筑高度等指标作为开放性指标,为开发控制提供弹性;综合考虑新建区、老城区、历史城区等区段的特色发展需求,选择相应的引导性指标,构建适用于不同区段的开发控制指标体系。

(2)强调关联进行指标赋值。依据开敞空间率与其他指标之间的关联特征,计算其他指标值域,形成对应不同区段、不同类别居住地块的指标赋值清单。

(3)面向治理制定规则索引。以指标赋值清单为核心,运用图文结合的方式进一步明确城市不同区段的开发控制目标、允许的建设行为以及负面清单等内容,形成具体的控制规则;对接国土空间规划“一张图”要求,制作规则索引地图,增强开发控制规则的直观性与易用性。

5 结语

随着中国特色社会主义进入新时代,城市的建设与治理必须坚持以人民为中心的发展思想,国土空间详细规划应牢牢把握住保护公共利益底线的基本出发点,由“规划”向“规则”转变,增强城市开发控制的针对性与可实施性,实现城市开发建设中公平与效率的有效均衡。基于此,在国土空间详细规划层面引入开敞空间率指标具有重要的现实意义。而中国特色开敞空间率的研究与应用必须始终坚持理论结合实际,遵循土地开发控制的道理学理哲理,确定开敞空间率的控制值域,并且通过规则索引的方式实现对各类开发建设行为的普遍约束,进而平衡公共利益与经济效益之间的关系,以更为科学、合理的方式推动国土空间详细规划的“规则化”,推动国土空间治理的精细化与现代化。

作者|

易 鑫,西安建筑科技大学建筑学院博士研究生。

黄明华,西安建筑科技大学建筑学院教授、博士生导师,西安建大城市规划设计研究院总工程师,中国城市规划学会详细规划学术委员会委员。

敬 博,西安建筑科技大学城市规划设计研究院副总规划师,教授级高级工程师,西安建筑科技大学建筑学院硕士生导师,本文通信作者。

赵冰婧,西安建筑科技大学建筑学院博士研究生。

【基金项目】国家自然科学基金面上项目“绩效视角下的西北地区大中城市新区开发强度‘值域化’控制方法研究”(51278413);西安建筑科技大学与西安建大城市规划设计研究院有限公司合作研究课题“基于脆弱性-恢复力整合视角的秦岭河谷型山区城镇国土空间详细规划方法及关键技术研究(X20240056)”共同资助。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。