过去近半个世纪,中国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。广袤国土的面貌,亿万人民的命运,在这场波澜壮阔的城镇化进程中改变。

广州也是其中不可或缺的篇章。

改革开放以来,广州作为前沿地,解放思想、改革创新,经济发展日新月异,城市面貌发生了翻天覆地的变化,综合实力长期稳居一线城市之列。

广州走出一条超大城市内涵式高质量发展新路子

历史的车轮行至关键隘口,要建设什么样的城市?怎样建设城市?成了摆在每个中国城市面前的必答题。

面对人民对美好生活日益增长、更趋多元的向往,肩负国家赋予的“6+4”城市性质和核心功能,广州始终把人民城市理念融入城市发展全过程和城市工作各方面,不断提高城市规划、建设、治理水平,加快转变城市发展方式,持续做强城市“内核”,走出一条超大城市内涵式高质量发展新路子,托举起人民群众更加幸福的美好生活。

一张蓝图绘到底

中国式现代化是薪火相传的事业,城市发展同样是一场长跑,需要“一张蓝图绘到底”的定力。

谋大城之治,行长久之策。在广州,规划从来不是朝夕之谋,而是“一茬接着一茬干”的长远擘画。

历史与实践雄辩地证明,在广州发展的重大机遇期与转型关键期,科学的战略规划是贯彻战略意图、强化城市功能、提升综合竞争力的关键变量。

从2000年《广州城市建设总体战略概念规划纲要》锚定发展坐标,到2009年第二轮战略规划推动功能升级,再到2024年《广州面向2049的城市发展战略》提出“建设出新出彩的中心型世界城市”远期目标,推动构建“三脉”传承发展、“三轴”融合互动、“三核”联动发展的空间格局。三次战略擘画跨越30年,始终围绕国家战略、城市使命,一脉相承。广州也在这接续传承的战略蓝图指引下,完成了作为国家中心城市、区域发展核心引擎地位的不断巩固提升。

2024年,国务院正式批复《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称《国土空间规划》),赋予广州“6+4”城市性质和核心功能,进一步突出广州“我国重要的中心城市”地位,首次提出“彰显海洋特色的现代化城市、科技教育文化中心”的城市性质和“全国先进制造业基地、综合性门户、国际科技创新中心重要承载地”的核心功能……为广州实现国土空间高效高质利用、城市高质量发展提供了高起点规划引领。

顶层设计之下,更需层层深化的“施工图”。广州对标国际一流谋篇布局,一系列专项规划与重大平台规划相继落地:聚焦彰显海洋特色的现代化城市,完成世界领先的海洋创新发展之都规划,塑造“向海而兴”的城市基因;着眼国际综合性交通枢纽建设,印发《广州市综合立体交通网规划》,织密内外联动的交通网络;东部中心、北部增长极、狮子洋增长极等区域规划次第铺开,今年3月,广州市印发各区区级国土空间总体规划,为广州产业升级、空间优化舒展筋骨。

城市的未来,生长在每一个市民的期待里

这一系列规划并非《国土空间规划》的“拼图”,而是在《国土空间规划》同一张底图下的细化延伸,在巨幅蓝图上添绘工笔,让“全市一盘棋”的布局更显精密。

而更让这些规划充满生命力的,是全民共绘规划的底色。“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”的理念,已融入规划的肌理。近年来,广州在全市域推行社区设计师制度,“社区事·大师做”“社区事·街坊做”“社区事·专职做”行动落地生根:院士大师走进街巷,与居民共商公厕、变电站的设计细节;社区设计师、乡村规划师扎根基层,用家常话解读规划方案,让居民从“旁观者”变为“主人翁”。于是,口袋公园成了家门口的“微绿洲”,变电站变身街角的“艺术小品”,垃圾站也藏着便民的巧思——这些细微处的变化,让一张张规划蓝图有了烟火气,更让城市的未来,生长在每一个市民的期待里。

人民城市为人民

城,所以盛民也。

广州作为超大城市,是全国人口集散中心和主要就业目的地,拥有强大的外来人口吸引力。七普全市外来人口约938万人,相比六普增长97%。百度实时迁徙地图数据显示,近年来,广州多次位居全国热门迁入地首位。

城市是人民的城市,人民城市为人民。习近平总书记强调:“城市的核心是人。”

广州始终把人民城市理念融入发展的血脉,让城市建设“见物”更“见人”。

“1字头,全现楼,地铁就在家门口。”2025年3月,广州正式启动首批配售型保障房申购意向预登记工作,面向本市户籍住房困难家庭和各类引进人才等工薪收入群体销售,成为国内第一个推出配售型保障房的一线城市。从户籍中低收入群体、新市民和青年人再到工薪收入群体,广州建立健全以配租型和配售型为主体的住房保障体系,持续完善“市场+保障”住房供应体系。

广州中山一立交附近城市风景

广州是一座拥有2200多年历史的国际历史文化名城。城市更新,一头连着城市发展,一头连着民生福祉。广州积极稳步实施城市更新行动,探索建立健全可持续的城市更新模式,累计完成老旧小区改造1160个,推进城中村改造项目161个。

作为中心城区城中村最多的一线城市之一,广州出台全国首部城中村改造专项地方性法规、发出全国首张城中村改造项目房票……近年来,广州迎难而上,以新思路、新举措、新魄力,破解资金筹措、土地整理等城市更新难题。

城中村改造“1+N+X”政策体系、老旧小区改造“1+N”政策、“原拆原建”试点政策……广州搭建从总体规划到专项政策、配套指引的系统体系,建立政府引导、市场运作、多元参与的机制模式,探索利用专项债资金,充分发挥财政资金的引导和撬动作用,拓宽改造资金筹集渠道,激励社会资本积极参与城市更新。要更新、先体检,作为住建部首批城市体检试点城市,广州市在全国率先建立“城市体检观察员”制度,推动治理需求从“政府端菜”转向“市民点单”。

拆下掉土落灰的危房,由业主出资,原地重建明亮方正的电梯楼。全省首例业主“自主更新、自筹资金、原拆原建”危旧房改造项目——花都区集群街2号居民楼改造项目正式完成,成为城市更新的里程碑事件。

自然与人文景色在珠江两岸美妙融合

在让市民住有所居、住有宜居的同时,广州不断打造人与自然和谐共生的空间,让市民在城市中就能感受自然之美、享受惬意生活。

橘红色落日缓缓沉入天际,市民在海心桥上捕捉城市中稍纵即逝的壮丽景观;一江两岸霓虹璀璨、游船竞渡,自然与人文景色在珠江两岸美妙融合;漫步在云萝植物园木棉道上,市民可以多角度、近距离接触不同花色的木棉和开花乔木……2024年,广州完成森林提质增绿近24万亩,建设森林步道213公里、碧道154公里。白云山、海珠湿地、大夫山等3个迁地保护示范片区建设提速,PM2.5平均浓度保持国家中心城市最优。这一系列举措让城市绿意更浓,自然不再遥不可及,而是推窗可见、漫步可亲的生活背景。

2024年,广州连续第七年当选最具幸福感城市。怎么定义一座城市的幸福?千个人心中也许有千种答案。新市民在保障房中触摸到归属感,老街坊在改造后的小区重拾烟火记忆,每个平凡日子都能在江风晚霞中舒展身心……这些可感可知的幸福,恰是“人民城市”最温暖的注脚。

提升超大城市承载力

一座城市的承载力,体现在生活的细节里——每天出行的道路通不通畅,夏天的冷气会不会断电……作为常住人口超1800万的超大城市,广州的基础设施建设正从“有没有”的规模扩张转向“好不好”的品质提升,通过交通、能源、水务等基础设施和公共服务设施的体系化建设,打造宜居、韧性、智慧城市,持续夯实城市综合承载能力。

作为国际综合交通枢纽,广州近年持续提升城市能级,推动“枢纽流量”转化为“经济增量”。

空港是城市面向世界的交通门户,白云国际机场既是广州的“门面”,也是流量担当。近年来,白云机场吞吐量屡攀高峰,扩建工程热火朝天。今年,白云机场将进入“三楼五跑道”时代,成为全球最大的单体机场。

火车一响,黄金万两。2023年建成投运的广州白云站,奠定了城市“五主四辅多节点”铁路枢纽布局中的“五主”骨架,为“高铁进城”迈出了关键一步。这个亚洲特大型综合交通枢纽,已升级成为广东普速列车始发终到的核心枢纽,极大改善普速列车旅客进站、购票、候车、换乘等体验。

交通网络的织密不仅体现在对外辐射,更深入城市肌理。广州以“轨道上的大湾区”为蓝图,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路和城市轨道交通“四网融合”。2024年,实现大湾区4条城际铁路贯通运营,开通大湾区首条地铁环线,2025年,初步形成“环形+十字+X形”城市轨道交通结构。截至目前,广州在大湾区运营的轨道交通总里程超过1100公里,广州地铁工作日日均客运量已迈进千万级水平,湾区城市间“半小时通勤圈”正逐渐从规划变为日常。

珠江两岸高楼林立

与地铁一样在地下穿行的综合管廊,被称为城市“里子”工程,为供电、供水、通信等城市“生命线”提供坚实保障。经过八年建设,广州已建成并投入运营175公里管廊——相当于10条广州大道的长度,构成“一环N射多区域”的骨架系统,为城市韧性发展提供坚实保障。

管廊内的电缆守护着万家灯火。2025年盛夏,广州电力负荷连续三日刷新纪录,但市民用电始终稳定如常。如今,广州已建成全国最大规模的自愈配电网,系统供电能力达2850万千瓦,较“十四五”初期增长近30%;2024年底,用户年平均停电时间降至10分钟以内,优于纽约、伦敦等国际大都市,用“看不见的基建”撑起“摸得着的安心”。

2024年全线通水的北江引水工程,一路穿山越岭、跨越20多公里,将优质北江水送往千家万户、千店万企,让广州成为国内唯一拥有四大优质水源的超大城市。

这些成绩背后,是城市对“里子工程”的持续投入,是对超大城市治理规律的深刻把握,更是对“宜居、韧性、智慧”城市愿景的生动践行——让城市在承载千万人生活的同时,更能托举起每个人对美好生活的向往。

绣花功夫赓续文脉

在中国城市发展史上,像广州这样建城2000多年而始终充满活力的城市凤毛麟角;在世界城市发展史上,像广州这样始终保持开放繁荣、在全球城市中始终占据重要一席的城市屈指可数。

全球城市潮起潮落,唯有以敬畏之心守护文脉,方能在时代奔涌中锚定灵魂坐标。

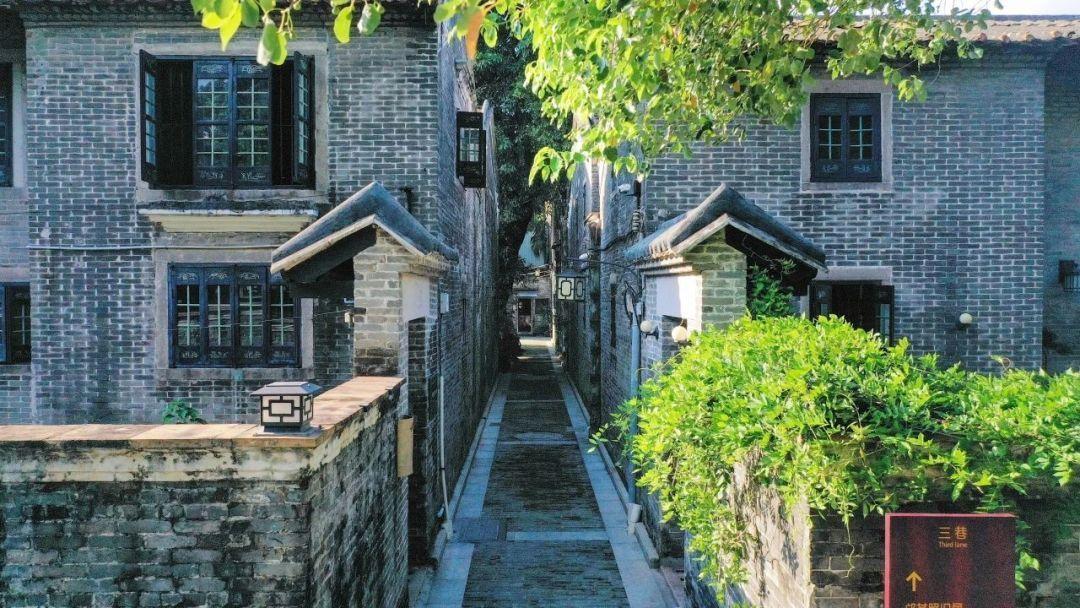

2018年10月24日,习近平总书记在考察广州市荔湾区西关历史文化街区永庆坊时强调,城市规划和建设要高度重视历史文化保护,不急功近利,不大拆大建。要突出地方特色,注重人居环境改善,更多采用微改造这种“绣花”功夫,注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。

坐拥26片历史文化街区、792处文物保护单位、841处历史建筑,广州用“绣花”功夫守护历史根脉,在保护与发展的平衡中,让城市记忆可触可感,让岭南乡愁得以安放。

广州用“绣花”功夫守护历史根脉

西关骑楼的趟栊门内,粤剧唱腔与咖啡香交织成趣;“三雕一彩一绣”非遗工坊里,匠人们仍在细细打磨广绣纹样;黄埔军校旧址修旧如旧,革命薪火穿越时空;文德楼的红色记忆通过展陈创新焕发时代光芒……这些保护实践遵循着同一理念:用“针灸式”改造延续城脉、文脉、商脉,让历史建筑从“静态保护”走向“活化传承”。

厚植历史文化传统的同时,文化事业也在这片沃土中蓬勃生长:在白鹅潭,大湾区艺术中心如巨轮启航;在怀德大街,隔山书院翰墨飘香;在麓湖畔,广州人民艺术中心开门迎客……文化产业同样活力迸发。2024年,广州营业性演出超14万场,同比暴涨近30%,5000人以上大型演出159场,稳居全国第一梯队,向着“国际演艺中心”迈进。

文化的涓流汇聚成城市发展的江海,体育盛会便成了激荡潮头的浪花。

六运会助推天河崛起,九运会加速城市东进,亚运会让海心沙成为世界客厅——每一场体育盛会都是广州向上突破的支点。2025年,当“十四五”即将收官,中国式现代化即将开启新一个五年征程时,广州又将迎来一次提升城市能级的机遇。在距第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会开幕仅剩百余天时,广州正创新实施“城市合伙人”计划,实现办好一个会、提升一座城、彰显一座城、幸福一座城,全力打造彰显制度优势、展示湾区特色、体现岭南风格的精彩体育盛会。

珠江两岸风景如画

珠江水奔涌不息,千年文脉在现代化进程中生生不息,每一位市民在触摸历史中锚定乡愁,在拥抱未来中延续记忆。

此时此刻,“十四五”收官在即,“十五五”新篇待启。

在这一个五年的时间刻度中,广州紧紧依靠全市人民,积极探索共建、共治、共享的城市治理新路子,不断完善城市管理和服务,实现了城市GDP迈上了3万亿台阶、在GaWC世界城市体系排名中跃居第22位。

归根结底,城市的核心是人。城市的发展,也永远是人与城市的互相成就。

广州之所以成为今天的广州,是因为历经风雨而坚韧不拔的广州城,也更因为直面挑战而勇毅前行的广州人。

文/广州日报新花城记者:贾政、李天研

图/广州日报新花城记者:庄小龙、苏俊杰、陈忧子、廖雪明、骆昌威

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。