导读

北京时间2025年7月23日,以“城市抗击慢性病:空间、设计与预防”为主题的联合国可持续发展高级别政治论坛边会活动在线上成功召开。

2025年7月23日,中国科协联合国咨商可持续城市、社区和历史遗产保护专委会与中国城市规划学会、中国风景园林学会在2025联合国可持续发展高级别政治论坛举办线上边会,主题聚焦“城市抗击慢性病:空间、设计与预防”。来自巴西、西班牙、葡萄牙、香港等国家/地区的专家学者,从医学、公共卫生、地理、城市规划等多学科角度围绕如何通过城市空间环境的优化,降低慢性非传染性疾病的风险开展交流研讨。共有2000多代表在线参加了会议。

中国国际科技交流中心副主任陈锐,中国城市规划学会常务副理事长兼秘书长,中国科协联合国咨商可持续城市、社区和历史遗产保护专委会委员石楠出席开幕式并致辞,边会由中国城市规划学会会刊《China City Planning Review》编辑部主任、清华大学建筑学院教授唐燕主持。

主持人:唐燕 中国城市规划学会会刊《China City Planning Review》编辑部主任、清华大学建筑学院教授

唐燕教授对与会专家表示欢迎。她指出,本次边会旨在探索设计创新与跨部门协作如何应对公共卫生领域的慢性非传染性疾病的挑战,研究城市空间设计与慢性病预防的关联,并探索有效的解决方案。

致 辞

陈 锐 中国国际科技交流中心副主任

陈锐副主任表示,全球城市化进程加速,但随之而来的空气污染、热岛效应等问题加剧了慢性非传染性疾病的蔓延。他指出,国际社会已通过SDG3.4和《新城市议程》形成行动框架,强调可持续城市规划与跨部门协作的重要性。陈锐强调,中国在“健康中国2030”战略下开展的“15分钟健身圈”“无烟城市”等创新举措,为全球健康城市建设提供了中国方案。他呼吁加强跨学科、跨领域的创新合作,推动全球健康城市的发展,并预祝会议取得丰硕成果。

石 楠 中国城市规划学会常务副理事长兼秘书长,中国科协联合国咨商可持续城市、社区和历史遗产保护专委会委员

石楠秘书长强调健康城市对于保障人类权利和尊严至关重要。他介绍了中国城市规划学会在推动健康城市发展和治理方面开展的工作。学会曾与联合国人居署联合举办健康城市国际论坛,并连续在中国城市规划年会上举办健康城市专题会议。疫情期间,学会还发布了英文标准,分享中国抗疫经验。他指出,学会一直并将继续在多边主义的框架下支持全球合作,共同应对健康城市建设面临的挑战。此次边会聚焦慢性非传染性疾病防控这一关键问题,期待会议讨论形成可复制、可推广的城市空间提升方案。

主旨报告

人类慢性疾病与城市健康之间的类比

保罗·萨尔迪瓦(Paulo Saldiva) 巴西国家科学院院士、圣保罗大学医学院教授

保罗·萨尔迪瓦教授的报告运用医学隐喻探讨城市健康,将城市类比为生命体,认为城市拥有自身的新陈代谢和内稳态动态平衡。如同生物体会患病,城市也会出现类似疾病的功能障碍,例如将城市过度扩张类比为“肥胖”、绿色空间流失类比为“秃头”、空气污染类比为“慢性支气管炎”等。他主张借鉴医学工具,用于城市问题的诊断、预后和干预。

萨尔迪瓦教授指出,城市与农村居民在多种疾病发病率上存在差异。数据显示,城市人群在肥胖、精神疾病、心血管疾病等方面的比例通常高于农村。例如,撒哈拉以南非洲地区,城市女性肥胖率为38.9%,远高于农村的19.1%;城市人口的精神疾病发病率也显著较高。城市中能量密集型饮食、久坐生活方式、污染等因素加剧了这些健康风险。不过教授也指出,农村相关疾病率正在快速上升,城乡差距逐渐缩小。

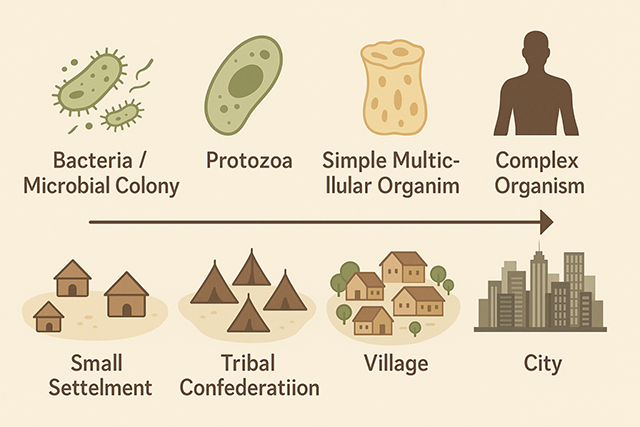

萨尔迪瓦教授还阐述了生物层次与人类定居点类型的对应关系:将细菌群落类比为小型定居点,复杂生物体则类比为城市。他指出,作为复杂“有机体”的城市,展现出类似“进化医学”的特征:城市总体规划类比为“基因型”,即城市发展的基础蓝图和核心框架;治理和文化类比为“表观基因型”,即城市的管理模式与文化氛围;建成环境类比为“成年表型”,即城市的实际形态与服务水平;而污染、暴力等因素则构成城市的“疾病风险”。

萨尔迪瓦教授强调,亟需建立城市治疗框架。该框架应包含诊断根本原因、开展跨学科协作规划、监测短期结果、评估长期影响等步骤来应对城市健康问题。他认为,将城市视为“患者”能启发更全面的干预措施。全球合作与跨学科交流至关重要,只有整合人文、伦理、艺术等领域的力量,才能推动城市健康发展,最终实现城市健康即人类健康的目标。

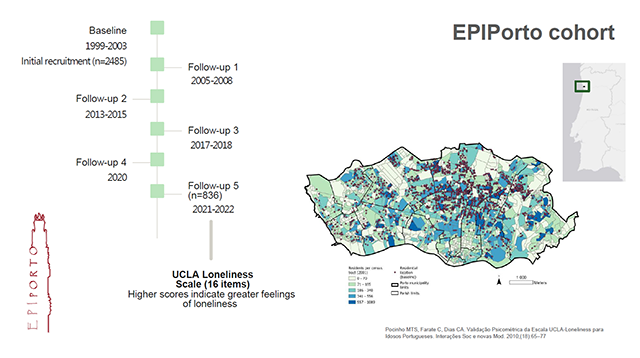

接触城市自然环境与心理健康:绿色空间、蓝色空间及生物多样性在葡萄牙的作用探究

安娜·伊莎贝尔·里贝罗(Ana Isabel Ribeiro) 葡萄牙波尔图大学公共卫生研究所研究员

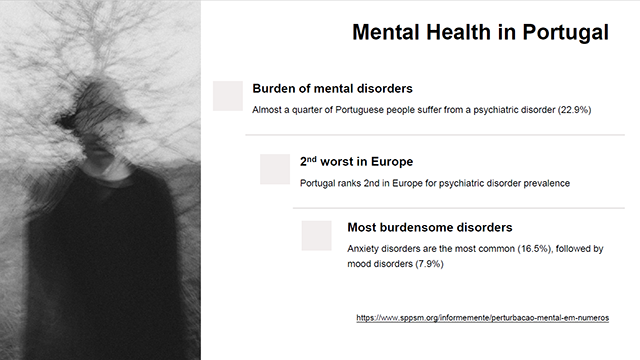

安娜·伊莎贝尔·里贝罗研究员介绍了其关于葡萄牙城市自然环境与心理健康关系的研究,该研究重点关注蓝绿空间以及生物多样性丰富的空间在其中发挥的作用。相关数据显示,葡萄牙精神疾病的患病率相当高,近四分之一(22.9%)的人口受此困扰,其发病率在欧洲高居第二位。其中焦虑症(16.5%)和情绪障碍(7.9%)最为普遍。

里贝罗研究员指出,自然环境能有效帮助人们恢复身心状态:开阔视野、提供游憩与互动空间,还能帮助人们暂时摆脱日常压力。新冠疫情期间的研究证实,接触公共自然空间、欣赏自然景观,既能减轻压力、缓解身体不适,还能降低心理困扰感。

里贝罗研究员引述了多项相关研究成果,探讨了接触自然环境与城市居民孤独感、老年人抑郁风险之间的关联。研究结果表明,接触绿色空间和生物多样性丰富的环境会有助于降低抑郁风险和孤独感;相比之下,蓝色空间对心理健康的具体益处尚不明确。

她强调,无论是在疫情封控等特殊时期,还是在应对日常城市压力时,自然环境都能起到重要的保护缓冲作用。因此应将绿色空间和生物多样性丰富的环境融入城市规划,将其作为促进公众心理健康的一项重要公共卫生策略。

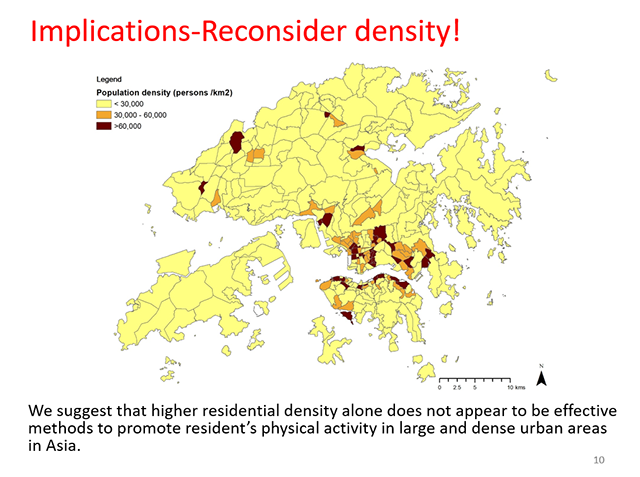

中国高密度城市建成环境对人类健康的影响

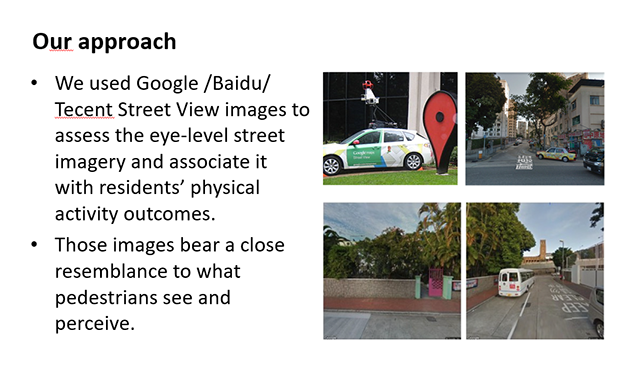

陆 毅 中国城市规划学会空间发展理论和分析技术学术专班成员、香港城市大学建筑学终身教授

陆毅教授介绍了中国高密度城市建成环境对人类健康影响的相关研究,指出缺乏身体活动已成为全球慢性病导致早逝的第四大诱因,也是慢性非传染性疾病的重要风险因素。通过对不同密度城市的比较研究发现,城市密度与身体活动的关系在不同密度城市存在差异。在中低密度城市,城市密度与身体活动呈正相关,但在高密度城市存在阈值效应。研究显示,当人口密度达到30,000-60,000人/平方公里时,步行活动呈现显著非线性变化,超过该阈值后,单纯增加居住密度难以有效提升居民身体活动水平。

陆毅教授还介绍了城市绿化对步行行为的影响及评估方法。他指出城市绿化对健康具有诸多益处,如减少压力、促进术后恢复、改善情绪、降低慢性病风险等。其团队采用街景图像通过人眼视角对街道绿化进行评估,数据显示街道绿化与步行出行概率及总步行时长显著相关。通过街景图像对街道树木进行评估,发现街道树木的丰富度和物种组成与步行行为呈正相关。

陆毅教授还介绍了关于建成环境与健康因果关系的研究。他的团队通过研究发现,绿道对居民步行时间、中等强度身体活动及心理健康有积极影响,且在距离绿道2公里内效益最突出;女性和较低社会经济群体从绿道中获益更为明显。研究还发现,绿道通过增加中等强度身体活动降低男性体重指数,通过改善心理健康降低女性体重指数,即对于不同性别产生作用的路径存在差异,这与性别行为心理特征深度关联。

最后他特别指出,当前研究仍面临因果关系、测量方法以及空间资源与社会经济不平等方面的挑战,未来亟需深入破解这些复杂因素背后的作用机制。

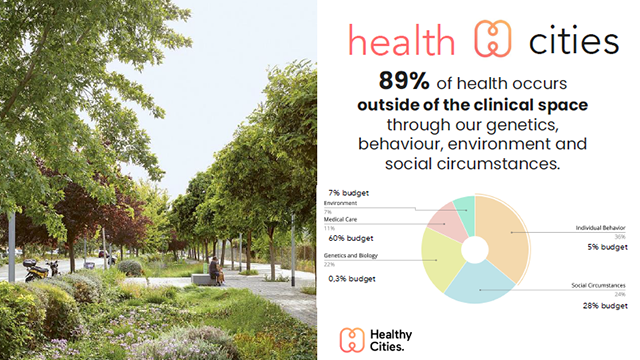

建筑健康:将福祉融入城市规划

玛尔塔·罗芬(Marta Rofín) 西班牙健康城市事务所CEO

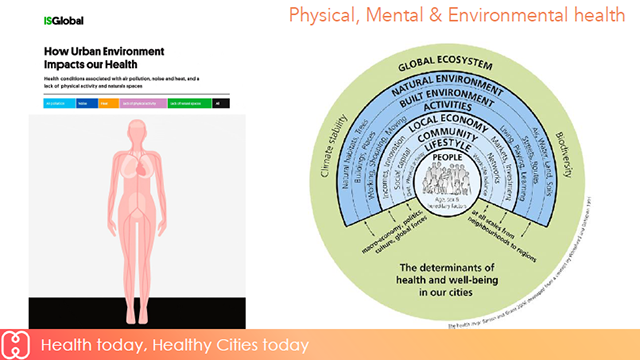

玛尔塔·罗芬女士援引世界卫生组织1948年对健康的定义,强调健康是身体强健、心理平衡和社会和谐的良好状态,而非仅指无疾病状态。她指出,89%的健康状况取决于临床医疗之外的因素,包括遗传、行为、环境和社会状况,其中环境和社会因素影响最为显著。

她表示,城市发展与健康密切相关但常被割裂看待,建成环境通过影响人们的生活方式和环境质量,直接或间接作用于身心健康——75%的健康状况取决于人们生活的空间和环境。在当前城市环境中,绿色空间不足、空气污染、交通拥堵等问题加剧了慢性非传染性疾病风险,而弱势群体社区因绿地匮乏、公共服务可达性低等问题,面临更严重的健康不平等。

关于健康决定因素,她认为,除了个人、社会、经济因素以外,城市规划可以改变的因素,如密度、流动性、景观等同样至关重要。实证研究显示,居住在高密度环境的成年人每周体力活动更多;步行、骑行等积极出行方式能显著降低心脏病、糖尿病及抑郁症等疾病的风险;500米内有绿色空间可减少抑郁与糖尿病风险,促进术后恢复和提升儿童记忆力。

她最后强调,需要通过跨部门合作践行“健康融入所有政策”理念,将城市规划转化为健康促进工具。具体路径包括:评估城市健康基础状况,推动公众参与以识别健康优先事项、改善城市环境以减少健康不平等,最终实现城市作为健康载体的价值。

交流研讨

通过交流研讨,与会专家一致认为,健康作为跨领域协作的纽带,医疗卫生与城市规划从业者需打破传统行业壁垒,建立共同话语体系;自然环境中的绿色空间和生物多样性对心理健康效益显著,但要警惕绿色改造推高居住成本,避免加剧健康不平等;高密度城市可通过垂直绿化、城市更新等方式扩充绿色空间,并借助技术手段监测实施效果;城市规划应基于健康影响评估等证据,平衡当下需求与未来可持续性。

最后,专家们呼吁采取以下行动:

建立医疗卫生、城市规划的跨部门资源共享机制;将健康指标纳入城市规划体系,制定专项标准;在规划、建筑、医学教育中增设健康城市课程;推进交通、绿化、住房等领域的健康设计,重点保障弱势群体权益;利用AI与健康影响评估模型优化决策,确保城市功能与健康效益的协同。

2025年联合国可持续发展高级别政治论坛简介

联合国可持续发展高级别政治论坛由联合国经济及社会理事会举办,自2013年起每年7月在纽约联合国总部召开,讨论《联合国2030年可持续发展议程》和17项可持续发展目标的执行进展情况,是联合国在全球范围内落实和审查《2030年可持续发展议程》和可持续发展目标的核心平台。2025年联合国可持续发展高级别政治论坛于7月14日至23日举行,主题为“推进可持续、包容、科学与循证的解决方案,落实《2030年可持续发展议程》及其目标,不让任何人掉队”。